Durban reloaded – Der ideologische Absturz der Berliner Linken

Wie moralische Rhetorik zur Legitimation antiisraelischer Netzwerke und antisemitischer Strukturen wird

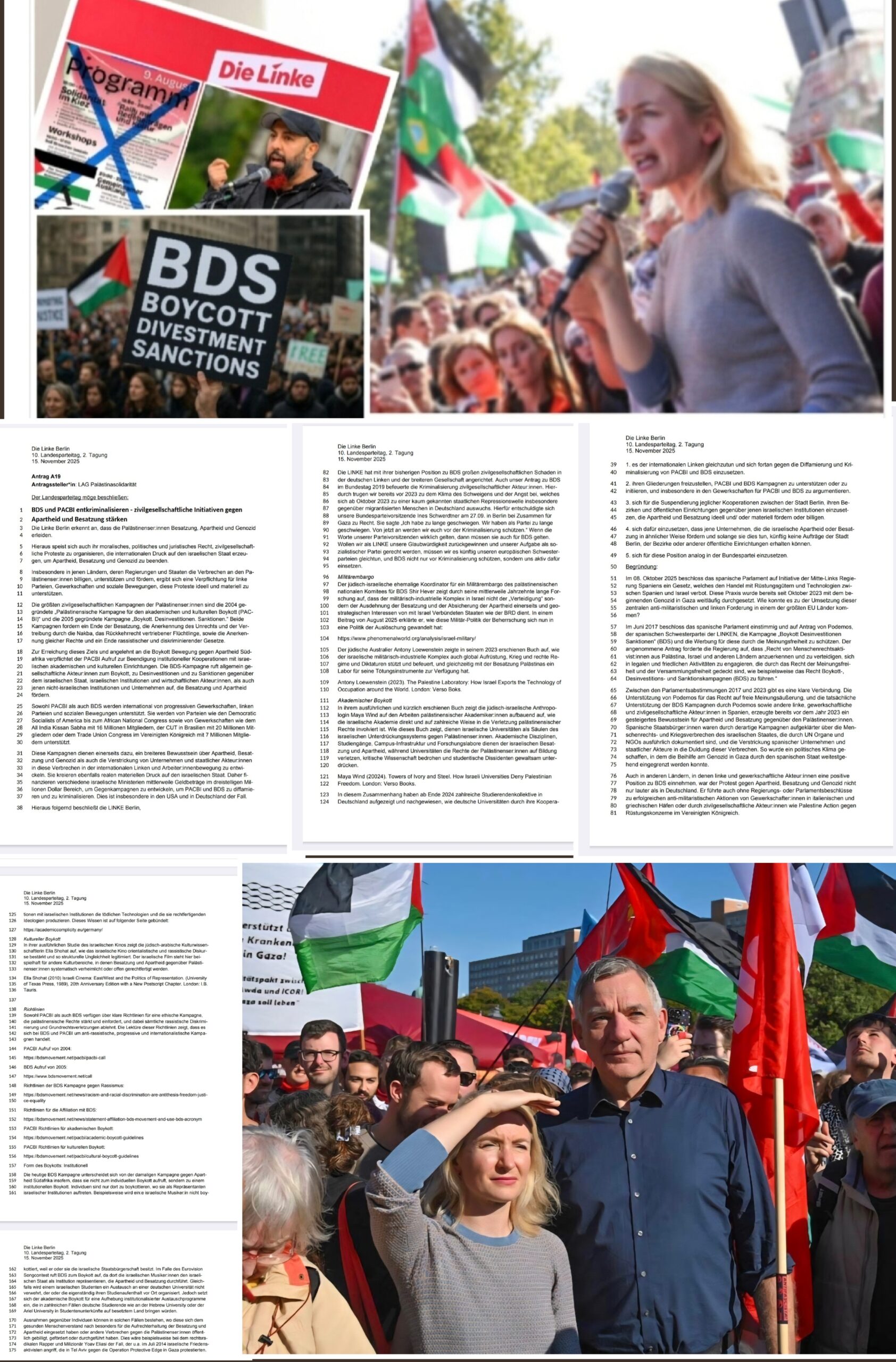

Mit Antrag A19 steht die Berliner Linkspartei am 15. November 2025 an einem historischen Wendepunkt. Unter dem Vorwand einer „menschenrechtlichen Solidarität mit Palästina“ und unter der Parole „Free Gaza“ soll die institutionelle Unterstützung der Boykottbewegungen BDS und PACBI beschlossen werden. Zugleich soll Israel offiziell als „Apartheidstaat“ bezeichnet werden.

Was rhetorisch als moralische Empörung inszeniert wird, ist politisch ein Schritt, der antisemitische Narrative verstärkt, die Hamas – die das Oktoberpogrom gegen Israel mit maßgeblicher Unterstützung des iranischen Regimes beging – entlastet und die antiisraelische Agenda der Teheraner Mullahs befördert.

Historisch hat sich die Linkspartei in Deutschland zwar immer als antifaschistisch bezeichnet, doch Antrag A19 offenbart, dass diese Selbstbeschreibung nur noch rhetorische Fassade ist. Die Absicht, den Beschluss zunächst in Berlin zu fassen und anschließend bundesweit zu verankern, zeigt, dass es nicht um symbolische Lokalpolitik geht, sondern um eine ideologische Weichenstellung für die gesamte Partei.

Der iranische Oppositionelle Kazem Moussavi bezeichnete diese Entwicklung und speziell der Antrag A19 in Iran Appeasement Monitor als „Durban reloaded“. Die UN-Antirassismuskonferenz von 2001 wurde gezielt vom iranischen Regime instrumentalisiert, um Israel als moralischen Täter darzustellen und antisemitische Narrative unter dem Deckmantel antikolonialer Kritik in westliche Diskurse einzuschleusen.

Heute setzt die Berliner Linkspartei diese Strategie auf deutscher Ebene fort: Unter dem Vorwand universeller Moral werden israelische Institutionen dämonisiert, während islamistische Akteure und deren iranische Unterstützer in politischen Bündnissen hofiert werden. Menschenrechtsverletzungen der Hamas in Gaza und deren Terror gegen israelische Zivilisten bleiben ausgeblendet.

In einem Beitrag in Jungle World („Ideologische Netzwerke, Exil und Querfront: Die Tudeh-Partei, die deutsche Linke und das iranische Regime“, 2025) analysiert Moussavi, wie ehemalige Funktionäre der iranischen Tudeh-Partei ideologische Brücken zwischen Islamismus, Antizionismus, Antiimperialismus und Kulturrelativismus schlagen. Diese Netzwerke wirken tief in europäische Bewegungen hinein und finden Resonanz bei postkolonialen und antikapitalistischen Milieus. Antrag A19 ist das erste konkrete Dokument, das diese transnationalen Einflüsse in die Praxis einer deutschen Landespartei überträgt.

Besonders brisant ist die administrative Dimension des Antrags. Unternehmen, die mit israelischen Institutionen kooperieren, sollen künftig von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Damit würde politische Ideologie in Verwaltungspraxis übersetzt – Antisemitismus erhielte juristische und ökonomische Form.

Berlin könnte so ein gefährliches Signal senden: Diskriminierung im Namen der Moral würde staatlich legitimiert. Was einst ein radikaler Straßenslogan war, würde zur offiziellen Praxis erhoben.

Auch Wissenschaft und Kultur wären betroffen. Der Antrag fordert die Beendigung akademischer und kultureller Kooperationen mit israelischen Partnern. Forschungs- und Bildungseinrichtungen würden systematisch blockiert, während islamistische Kaderschulen wie das Berliner Al-Mustafa-Institut, ein Satellit der Theologieschulen in Qom, faktisch freie Bahn erhielten.

Obwohl die Aktivitäten des Al-Mustafa-Instituts – das laut n-tv-Bericht vom 21. Mai 2024 wegen Terror- und Spionageverdachts im Fokus deutscher Sicherheitsbehörden steht – längst als sicherheitspolitisches Risiko gelten, blieb Kritik daran aus der Berliner Linkspartei weitgehend aus. Diese Passivität gegenüber islamistischen Strukturen kontrastiert auffällig mit der Vehemenz, mit der israelische Institutionen politisch bekämpft werden. Antrag A19 schafft so eine intellektuelle Schieflage: Gegner der Aufklärung und Demokratie treten als Dialogpartner auf, während jüdische Studierende, Forschende und Kulturinstitutionen und Synagogen zunehmend bedroht werden.

Die innerparteilischen Spannungen um Antisemitismus sind keineswegs neu. Bereits 2024 räumte der Berliner Landesvorstand ein, dass der „Streit um Antisemitismus“ aufgearbeitet werden müsse (Der Spiegel, 2024). Diese Konfliktlinie zieht sich nun offen durch die Partei.

Unmittelbar vor dem Landesparteitag kam es in Neukölln zu gewalttätigen Übergriffen auf junge proisraelische Mitglieder, die öffentlich Stellung gegen A19 bezogen hatten. Die Linksjugend hatte zuvor einen Beschluss mit dem Titel „Nie wieder zu einem Völkermord schweigen“ verabschiedet – ein Papier, das antiisraelische Narrative enthielt.

Die Parteiführung reagierte mit einer Pressemitteilung, in der sie zwar die Existenz Israels als legitim anerkannte, jedoch zu BDS und PACBI schwieg. Dieses selektive Schweigen ist kein Zeichen von Ausgewogenheit, sondern Ausdruck einer doppelten Sprache: Nach außen moralisch und friedensorientiert, nach innen ideologisch eindeutig.

Auch außerhalb der Partei wächst die Kritik. Im Sommer 2025 warf Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner der Linken Antisemitismus vor, nachdem Fraktionsvertreter beantragt hatten, die israelische Flagge vom Roten Rathaus zu entfernen (Die Welt, Juli 2025). Diese Episode verdeutlicht, dass Antrag A19 kein isoliertes Ereignis ist, sondern Teil einer sich vertiefenden politischen Linie.

Am 6. November 2025 veröffentlichte die Parteispitze eine weitere Erklärung („Eine einseitige Perspektive bringt niemandem etwas“), in der sie betonte, eine differenzierte Sichtweise auf den Nahostkonflikt zu wahren. Doch der Widerspruch bleibt offensichtlich: Während das offizielle Berlin auf „Ausgewogenheit“ pocht, schafft die Berliner Linke mit A19 die institutionelle Grundlage für Boykott und Dämonisierung Israels. Ihre Worte widerlegen ihre Praxis.

Die Berliner Linkspartei bewegt sich längst nicht mehr im Feld des Antifaschismus. Sie benutzt den Begriff nur noch als rhetorische Maske. Antrag A19 zeigt, dass zentrale Elemente des Antifaschismus – Universalismus, Humanismus und Schutz jüdischen Lebens – durch postkoloniale und antiisraelische Narrative ersetzt wurden.

Kooperationen mit Akteuren, deren Ideologien vom klerikalfaschistischen Denken Teherans geprägt sind, untergraben eine politische Verantwortung, die sich an Freiheit, Aufklärung und historischer Erinnerung orientiert. Achtzig Jahre nach der Shoah wird der Auftrag, jüdisches Leben zu schützen, ideologischen Parolen geopfert.

Der moralische Anspruch, der sich aus der Geschichte speist, wird ins Gegenteil verkehrt: Aus antifaschistischer Erinnerung wird politische Waffe. Die Partei reklamiert eine moralische Autorität, die sie längst verloren hat.

Innerhalb der Partei warnen Gruppen wie LAG Shalom und LAG „Gegen jeden Antisemitismus“, werden jedoch zunehmend marginalisiert. Die Auseinandersetzung ist längst zu einer Frage der Deutungshoheit geworden – nicht mehr, wer recht hat, sondern wer noch das Recht hat, überhaupt zu definieren, was Antifaschismus bedeutet.

Zugleich betont die Parteiführung weiterhin die Notwendigkeit einer „ausgewogenen Sichtweise“. Doch dieser Anspruch steht im Widerspruch zur Realität: Mit A19 wird keine Balance geschaffen, sondern einseitige Feindseligkeit politisch institutionalisiert.

Auch international wird die Entwicklung mit Skepsis verfolgt. Sozialistische Schwesterparteien in Frankreich, Spanien und Österreich prüfen, ob eine Zusammenarbeit mit einer Partei, die Boykotte gegen Israel in ihr Programm aufnimmt, überhaupt noch tragbar ist.

Antrag A19 überschreitet damit die Grenze zwischen symbolischer Solidarität und aktiver Förderung antiisraelischer Agenden. Er markiert den Punkt, an dem die Partei sich nicht mehr an demokratischer Vernunft oder historischer Verantwortung orientiert, sondern an einer ideologischen Solidaritätspolitik, die das Gegenteil dessen bewirkt, was sie vorgibt zu verteidigen.

Die Warnung Kazem Moussavis bleibt aktuell:

„Durban war der Beginn einer semantischen, politischen Kriegsführung gegen Israel – A19 ist ihre deutsche Fortsetzung.“

Die Berliner Linkspartei zeigt exemplarisch, wie moralische Rhetorik zur Legitimation ideologischer Netzwerke wird. Solidarität verwandelt sich in politische Pose, Erinnerung in Waffe – und der entkernte Antifaschismus wird zum Deckmantel für Strukturen, die demokratische und jüdische Lebensrechte aktiv unterminieren.

Quellen

- Jungle World

- Die Linke Berlin, Antrag A19

- Times of Israel: Spanisches Waffenembargo

- Iranians Forum – GG5.3 Weltoffenheit

- Iranians Forum – UdK Berlin

- n-tv: Al-Mustafa Institut

- Deutschlandfunk Kultur – Proteste im Iran

- Deutschlandfunk – Jan van Aken fordert diplomatische Gespräche

- AAUP Statement on Academic Boycotts

- Bundestag Anti-BDS-Resolution 2019

- Electronic Intifada: Kritik an Bundestagsentscheidung

- Die Linke: Pressemitteilung zu proisraelischen Positionen

- Tagesspiegel: Vorfälle in Neukölln gegen junge Proisraelische